Innendämmung im Reihenhaus: So erreichen Sie luftdichte und schadensfreie Wärmedämmung

Wenn du ein Reihenhaus sanierst, hast du oft keine Wahl: Außendämmung ist nicht möglich. Die Nachbarwand steht direkt an deiner Grenze, und du darfst nicht über das Grundstück hinaus bauen. Das heißt: Innendämmung ist deine einzige Option, um Energie zu sparen und den Komfort zu steigern. Aber hier liegt die Falle: Eine schlecht gemachte Innendämmung führt nicht nur zu höheren Heizkosten - sie bringt Schimmel, feuchte Wände und teure Reparaturen mit sich. Der entscheidende Faktor? Luftdichtheit. Nicht die Dämmstoffdicke allein, nicht das teuerste Material - sondern wie dicht du die ganze Konstruktion abdichtest, bestimmt, ob deine Sanierung erfolgreich ist oder ein finanzielles Desaster wird.

Warum Luftdichtheit bei Innendämmung lebenswichtig ist

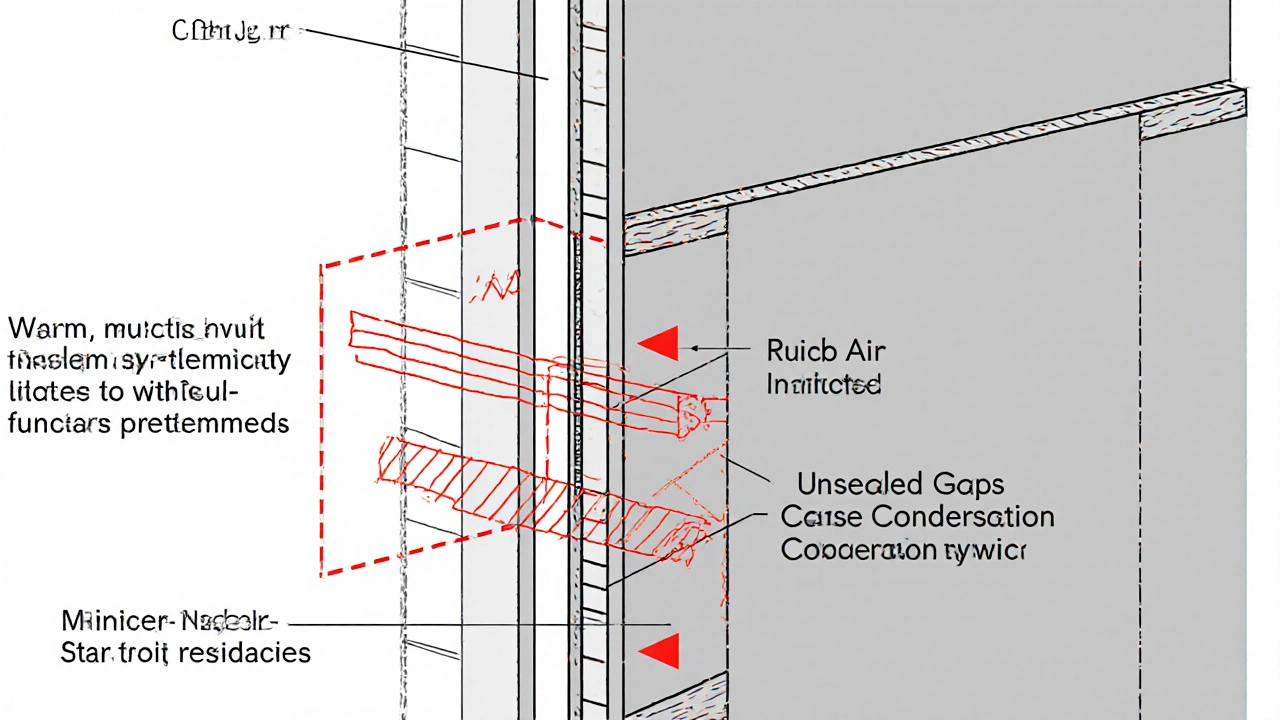

Warum ist das so wichtig? Weil warme Luft Feuchtigkeit trägt. In deinem Haus ist die Luft im Winter meist 50-60 % feucht. Diese feuchte Luft will nach draußen - aber sie trifft auf die kalte Außenwand. Wenn sie dort abkühlt, kondensiert sie. Und wenn sie in der Wand kondensiert, wird sie zu Wasser. Das ist der Anfang von Schimmel, Holzschäden und Zerfall der Dämmung.Bei Außendämmung ist das Problem leichter zu lösen: Die Dämmung hält die Wand warm, und die Feuchtigkeit kann nach innen verdunsten. Bei Innendämmung ist es umgekehrt: Die Wand bleibt kalt, und die Feuchtigkeit bleibt in der Wand stecken - außer du baust eine luftdichte Barriere auf der warmen Seite ein. Das ist die Luftdichtheitsebene. Sie verhindert, dass feuchte Luft überhaupt in die Wand eindringt. Ohne sie ist jede Dämmung sinnlos - oder sogar schädlich.

Laut DIN 4108-7 (2019) gilt ein Luftwechselwert von n50 ≤ 3,0 h⁻¹ als akzeptabel. Das bedeutet: Bei einem Druckunterschied von 50 Pascal darf sich die gesamte Luft in deinem Haus maximal dreimal pro Stunde durch Undichtigkeiten austauschen. Ein Wert unter 1,5 h⁻¹ ist ausgezeichnet. Viele alte Reihenhäuser haben aber Werte von 6-10 h⁻¹ - das ist wie ein offenes Fenster, das 24 Stunden am Tag läuft. Und wenn du dann Innendämmung draufmachst, ohne diese Undichtigkeiten zu schließen, hast du eine perfekte Feuchtefalle gebaut.

Die richtige Luftdichtheitsebene: Membranen und Klebebänder

Nicht jede Folie ist eine Luftdichtheitsebene. Du brauchst eine spezielle diffusionsoffene Dampfbremse - keine Dampfsperre. Der Unterschied ist entscheidend: Eine Dampfsperre (z. B. Polyethylen-Folie) blockiert die Feuchtigkeit komplett. Das klingt gut, ist aber gefährlich. Wenn die Wand trotzdem feucht wird (z. B. durch Baufeuchte oder Lecks), kann sie nicht mehr trocknen. Eine diffusionsoffene Membran wie Pro Clima Intello Plus oder SIGA Majrex dagegen lässt Wasserdampf nach innen passieren, wenn die Luftfeuchtigkeit niedrig ist, und blockiert ihn, wenn sie hoch ist. Sie passt sich an - wie eine Atmung.

Doch die Membran allein reicht nicht. Du musst sie luftdicht verkleben. Und zwar mit speziellen Systemklebebändern - nicht mit Klebeband vom Baumarkt. Bänder wie TESCON Vana oder SIGA Fassadenband sind dafür ausgelegt, jahrelang elastisch zu bleiben, auch bei Temperaturschwankungen. Sie haften auf Holz, Beton, Gipskarton - und bleiben dicht. Jeder Übergang: Fenster, Türen, Deckenanschlüsse, Rohrdurchführungen - muss mit diesen Bändern abgedichtet werden. Ein einziger unverklebter Fleck von 1 mm Breite über die gesamte Wandhöhe kann genug Feuchtigkeit durchlassen, um Schimmel zu verursachen. Das hat das Passivhaus-Institut Darmstadt nachgewiesen.

Die kritischsten Stellen: Anschlüsse zur Nachbarwand

Im Reihenhaus ist der größte Feind nicht die Außenwand - sondern die Trennfuge zur Nachbarwand. Hier entstehen die meisten Probleme. Warum? Weil die Nachbarwand eine andere Temperatur hat als deine. Wenn dein Nachbar heizt, wird seine Wand warm. Deine Wand bleibt kalt. Diese Temperaturdifferenz erzeugt einen Luftdruckunterschied - und die feuchte Luft aus deinem Haus wird wie durch einen Saugnapf in die Wand gesogen. Und genau dort, wo deine Dämmung an die Nachbarwand stößt, ist die Luftdichtheit am schwächsten.

Das ist kein theoretisches Problem. Eine Studie des Bundesverbands Wärmedämm-Systeme (2023) zeigte: In 37 % der fehlgeschlagenen Innendämmungen lag der Schimmel genau an der Wand-Decken-Fuge - und in 43 % an Fensteranschlüssen. Aber die größte Gefahr ist die Trennfuge. Hier müssen spezielle Trennfugenprofile eingesetzt werden. Diese Profile sind nicht einfach Dämmstoffstreifen - sie sind konstruktive Lösungen, die die Luftdichtheit über die gesamte Wandhöhe gewährleisten. Sie verbinden die Innendämmung mit der Nachbarwand, ohne Wärmebrücken zu erzeugen. Ohne sie ist die Luftdichtheit in diesem Bereich nicht zu erreichen.

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) schreibt deshalb explizit vor: Bei Reihenhäusern ist eine Luftdichtheitsprüfung vor und nach der Sanierung Pflicht - besonders an den Trennfugen. Kein Handwerker, der das nicht kennt, sollte deine Sanierung machen.

Die richtige Dämmstoffdicke: Nicht mehr, nicht weniger

Wie dick muss die Dämmung sein? Das hängt von deiner Wand ab. Bei einem typischen Reihenhaus aus den 1960er Jahren mit 36,5 cm Kalksandstein-Mauerwerk brauchst du mindestens 8-10 cm Dämmstoff, um einen U-Wert von 0,20 W/m²K zu erreichen - das ist der aktuelle Standard für sanierte Gebäude. Weniger als 8 cm ist sinnlos. Mehr als 12 cm bringt kaum noch Vorteile, aber deutlich mehr Wohnflächenverlust.

Und hier kommt der Haken: Jeder Zentimeter Dämmung kostet dir 1-2 % Wohnfläche. Bei 10 cm Dämmung verlierst du bis zu 12 % der Raumfläche - das ist bei einem 20 m² Wohnzimmer fast 2,5 m². Das ist kein Kleinigkeiten. Deshalb musst du die Dämmung so effizient wie möglich planen. Das bedeutet: Keine überflüssigen Schichten, keine Luftlöcher, keine falschen Materialien. Holzwolle, Zellulose oder Mineralwolle mit hohem Dämmwert sind besser als EPS oder XPS - sie sind diffusionsoffen und weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden.

Ein weiterer Fehler: Die Dämmung wird einfach auf die Wand geklebt, ohne auf die Luftdichtheit zu achten. Das ist wie ein Regenschirm, der nur die Oberseite abdeckt - aber der Rand offen bleibt. Die Feuchtigkeit kommt von unten, von den Rändern, von den Anschlüssen. Deshalb muss die Dämmung immer mit der Luftdichtheitsebene montiert werden - nicht daneben.

Der Blower-Door-Test: Der einzige Weg, um Sicherheit zu haben

Wie weißt du, ob deine Luftdichtheit funktioniert? Du misst sie. Mit dem Blower-Door-Test nach DIN EN 13829. Das ist kein Luxus - das ist Pflicht. Ein Fachmann setzt ein großes Ventil in deine Haustür, saugt die Luft aus dem Haus und misst, wie schnell sie wieder nachströmt. Das Ergebnis: der n50-Wert. Ohne diesen Test weißt du nicht, ob du ein sanierungs- oder ein schadensprojekt hast.

Ein guter Handwerker macht diesen Test vor und nach der Innendämmung. Vorher: Um zu sehen, wie schlecht deine Wohnung bisher gedichtet ist. Nachher: Um zu beweisen, dass du unter 3,0 h⁻¹ bist - und idealerweise unter 1,5 h⁻¹. Die meisten Handwerker machen den Test nur nachher - und wenn der Wert schlecht ist, wird es teuer. Denn dann muss die ganze Dämmung aufgemacht und nachgebessert werden.

Die Zahlen sprechen für sich: Laut einer Umfrage des Deutschen Energieberater-Netzwerks (2023) hatten 68 % der Innendämmungen ohne Blower-Door-Test Probleme mit Schimmel oder Zugluft. Bei Projekten mit Messung vor und nach war die Schadensquote nur 12 %. Das ist kein Zufall - das ist eine klare Regel: Kein Test, kein Vertrauen.

Die Kosten und der Aufwand: Was du wirklich zahlen musst

Die Kosten für eine Innendämmung liegen zwischen 80 und 120 € pro Quadratmeter. Das klingt viel - aber vergleiche es mit der Außendämmung: Bei Reihenhäusern ist die oft unmöglich. Also ist das deine einzige Option. Ein durchschnittliches Reihenhaus mit 120 m² Außenwandfläche kostet also zwischen 9.600 und 14.400 €. Dazu kommen etwa 1.000-1.500 € für den Blower-Door-Test und die Planung.

Die Bauzeit beträgt 3-4 Wochen. Das ist länger als bei Außendämmung - weil du alles innen aufbauen musst: Elektroleitungen, Steckdosen, Heizkörper, Türen, Fenster - alles muss neu angepasst werden. Und du musst die Wohnung ausräumen. Das ist kein Wochenendprojekt. Das ist eine umfassende Sanierung.

Die Einsparung? Laut Fraunhofer IBP (2022) reduziert eine fachgerechte Innendämmung den Heizwärmebedarf um 25-35 %. Das ist bei einem Haus mit 2.000 kWh Heizenergie pro Jahr eine Einsparung von 500-700 kWh - also etwa 150-200 € pro Jahr. Es dauert also 50-70 Jahre, bis sich die Investition amortisiert? Nein. Denn du sparst auch Heizkosten für die Nachbarwand, die sonst Wärme verliert. Und du vermeidest Reparaturen. Ein Schimmelbefall kostet 5.000-15.000 € - und das ist nicht versichert. Die echte Einsparung ist also nicht nur die Heizkostenreduktion - sondern die Vermeidung von Schäden.

Was du wirklich brauchst: Planung, Experten und Materialien

Die meisten Probleme entstehen nicht durch schlechte Materialien - sondern durch schlechte Planung. Ein Handwerker, der nur Innendämmung macht, aber nicht weiß, wie Luftdichtheit funktioniert, macht es falsch. Du brauchst einen Fachkraft für Wärmedämmung gemäß GEG § 99. Das ist kein Maler oder Tischler - das ist jemand, der die DIN 4108-7 kennt, die Materialien versteht und den Blower-Door-Test durchführen kann.

Und du brauchst ein System. Kein Einzelprodukt. Ein System aus Membran, Klebebändern, Trennfugenprofilen und Dämmstoff, die zusammenarbeiten. Die Marktführer sind Pro Clima, SIGA und ISOCELL. Sie liefern nicht nur Material - sie liefern Anleitungen, Schulungen und technische Unterstützung. Das ist der Unterschied zwischen einem Bauhandwerker und einem Sanierungsspezialisten.

Die Zukunft? Die neuen intelligenten Dampfbremsen, die sich an die Luftfeuchtigkeit anpassen, könnten die Schadensquote von 32 % auf unter 10 % senken. Aber bis dahin: Wer jetzt sanieren will, muss wissen, dass Luftdichtheit nicht optional ist. Sie ist die Grundlage. Alles andere ist Schönheit - und Schönheit ohne Sicherheit ist nur eine Einladung zum Schaden.

Ist Innendämmung im Reihenhaus überhaupt sinnvoll?

Ja - aber nur, wenn sie luftdicht und fachgerecht ausgeführt wird. Bei Reihenhäusern ist sie oft die einzige Möglichkeit, weil Außendämmung durch Nachbarrechte verboten ist. Eine gut geplante Innendämmung reduziert den Heizwärmebedarf um 25-35 % und verhindert Feuchteschäden, wenn die Luftdichtheitsebene korrekt installiert ist. Ohne Luftdichtheit ist sie jedoch riskant und kann zu Schimmel und teuren Reparaturen führen.

Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für Innendämmung?

Diffusionsoffene Materialien wie Holzwolle, Zellulose oder Mineralwolle mit hohem Dämmwert sind am besten. Sie lassen Wasserdampf passieren, wenn die Luft trocken ist, und verhindern Feuchtigkeitsstau. EPS oder XPS sind weniger geeignet, weil sie als Dampfsperre wirken und Feuchtigkeit in der Wand festhalten können. Entscheidend ist nicht nur der Dämmwert, sondern die Kompatibilität mit der Luftdichtheitsebene.

Wie dick muss die Innendämmung sein?

Bei 36,5 cm starken Kalksandsteinwänden benötigst du mindestens 8-10 cm Dämmstoff, um den aktuellen Standard von U = 0,20 W/m²K zu erreichen. Weniger als 8 cm bringt kaum Energieeinsparung. Mehr als 12 cm führt zu erheblichem Wohnflächenverlust ohne nennenswerten Mehrnutzen. Die Dicke muss immer unter Berücksichtigung von Wärmebrücken und Nachbarwänden berechnet werden.

Was ist ein Blower-Door-Test und warum ist er wichtig?

Der Blower-Door-Test misst die Luftdichtheit deines Hauses mit einem Ventilator, der die Luft aus dem Haus saugt. Der n50-Wert zeigt, wie oft sich die Luft pro Stunde bei 50 Pascal Druck austauscht. Ein Wert unter 3,0 h⁻¹ ist akzeptabel, unter 1,5 h⁻¹ ist sehr gut. Ohne diesen Test vor und nach der Sanierung kannst du nicht wissen, ob deine Innendämmung luftdicht ist - und ob du Schimmelrisiken vermeidest. 87 % der fehlgeschlagenen Projekte hatten keinen Test.

Warum sind Anschlüsse zur Nachbarwand so kritisch?

Die Nachbarwand hat oft eine andere Temperatur als deine. Das erzeugt einen Luftdruckunterschied, der feuchte Luft in deine Wand zieht. An der Trennfuge entstehen häufig Undichtigkeiten - und hier kondensiert die Feuchtigkeit. Ohne spezielle Trennfugenprofile und luftdichte Verklebung ist die Luftdichtheit an dieser Stelle nicht zu erreichen. Das ist der häufigste Grund für Schimmel in Reihenhäusern mit Innendämmung.

Welche Materialien und Bänder sind empfohlen?

Als Luftdichtheitsebene eignen sich diffusionsoffene Membranen wie Pro Clima Intello Plus oder SIGA Majrex. Sie müssen mit speziellen Systemklebebändern wie TESCON Vana oder SIGA Fassadenband verklebt werden. Diese Bänder sind elastisch, wetterfest und haften auf allen Baustoffen. Normales Klebeband, Dichtungsband oder Polyethylenfolien sind ungeeignet und führen zu Fehlern.

Kann ich Innendämmung selbst machen?

Technisch möglich - aber extrem riskant. Die Luftdichtheitsebene, die Verklebung der Anschlüsse und der Blower-Door-Test erfordern Fachwissen und Erfahrung. 68 % der Sanierungen ohne professionelle Planung hatten später Schimmelprobleme. Selbst bei guter Absicht ist die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers sehr hoch. Es ist sinnvoller, einen zertifizierten Fachbetrieb mit spezifischer Erfahrung in Reihenhäusern zu beauftragen.

Was kostet eine Innendämmung im Reihenhaus?

Die Kosten liegen zwischen 80 und 120 € pro Quadratmeter Außenwandfläche. Bei einem 120 m² großen Haus sind das 9.600-14.400 €. Dazu kommen 1.000-1.500 € für den Blower-Door-Test und die Planung. Die Einsparung an Heizkosten beträgt etwa 150-200 € pro Jahr, aber der größte Vorteil ist die Vermeidung von Schadenskosten von bis zu 15.000 € bei fehlerhafter Ausführung.

Gibt es Förderung für Innendämmung?

Ja. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) fördert Innendämmung im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Für Maßnahmen, die den U-Wert auf 0,20 W/m²K senken, gibt es bis zu 30 % Zuschuss. Bei Einzelmaßnahmen im Bestand sind bis zu 20 % Förderung möglich. Voraussetzung ist ein Energieberater und ein Nachweis der Luftdichtheit.

Was ändert sich ab 2025 mit dem GEG?

Ab 2025 muss jede Sanierung mit Innendämmung einen n50-Wert von ≤ 3,0 h⁻¹ nachweisen - früher war 5,0 h⁻¹ erlaubt. Das verschärft die Anforderungen erheblich. Außerdem müssen Energieberater nach GEG § 99 zertifiziert sein. Diese Änderung macht fachgerechte Planung und Luftdichtheitsprüfung zur Pflicht - und erhöht die Qualität der Sanierungen.

Terje Tytlandsvik

November 16, 2025 AT 17:57Ich hab letztes Jahr meine Innendämmung selbst gemacht und dachte, eine Folie reicht. War ein Fehler. Schimmel an der Nachbarwand nach einem Jahr. Jetzt muss ich alles aufmachen. Luftdichtheit ist kein Bonus, das ist die Grundlage.

Kaja St

November 17, 2025 AT 07:27Das ist so wichtig! Ich arbeite als Energieberaterin und sehe jeden Tag Häuser, die wegen fehlender Luftdichtheit kaputtgehen. Die meisten Handwerker denken, Dämmung = Energieeinsparung. Aber ohne Dichtheit ist es nur eine Feuchtefalle. Pro Clima Intello Plus und TESCON Vana – das ist die Bibel. Keine Kompromisse.

elsa trisnawati

November 19, 2025 AT 06:36Warum muss man immer so viel schreiben? Ich hab 8 cm Mineralwolle genommen, eine Folie drauf, fertig. Kein Blower-Door-Test, kein Klebeband-Geschiebe. Und? Kein Schimmel. Vielleicht hab ich Glück.

Steffen Jauch

November 19, 2025 AT 20:59Ich find’s gut, dass du auf die Trennfuge eingegehst. Das ist der Punkt, den 90 % der Leute ignorieren. Die Nachbarwand ist kein statischer Bauteil – sie atmet, sie dehnt sich, sie hat eine eigene Temperatur. Wenn du da nur eine Dämmplatte dran klebst, entsteht eine Kondensationszone wie in einer Kältebrücke. Die Lösung? Trennfugenprofile mit integrierter Dampfregulierung – und zwar nicht nur an der Decke, sondern kontinuierlich bis zum Boden. Sonst ist es nur halbherzig.

Matthias Baumgartner

November 21, 2025 AT 07:01Du sagst es richtig: Luftdichtheit ist alles. Aber wer macht das wirklich richtig? Die meisten Handwerker haben noch nie einen Blower-Door-Test gesehen. Und wenn sie ihn machen, ist er nach der Sanierung – zu spät. Die einzige Lösung: Du machst ihn vorher. Und wenn der Wert über 5 ist, sagst du: Nein, erst Dichtung, dann Dämmung. Punkt.

Edvard Ek

November 21, 2025 AT 21:41Es ist bemerkenswert, wie sehr die moderne Bauphysik auf die Kontrolle von Wasserdampfdruckgradienten setzt. Die traditionelle Ansicht, dass Dämmung allein ausreicht, ist nicht nur veraltet – sie ist gefährlich. Die diffusionsoffene Membran ist kein Produkt, sondern ein Systemelement, das in ein hygrothermisches Gleichgewicht eingebettet sein muss. Die Verwendung von TESCON Vana ist nicht optional, sondern eine notwendige Konsequenz der physikalischen Realität. Ohne diese Maßnahme bleibt die Innendämmung eine potenzielle Katastrophe, unabhängig von der Dicke oder dem Material.

Nick Weymiens

November 22, 2025 AT 18:38Interessant, wie man hier die Energiekrise als moralische Prüfung verkaufen kann. Aber wer entscheidet, was „fachgerecht“ ist? Der Handwerker? Der Energieberater? Oder der, der die Rechnung zahlt? Die Wahrheit: Die Industrie hat das Problem erfunden, damit du teurere Membranen kaufst. Ein bisschen Luftaustausch ist nicht das Ende der Welt. Vielleicht brauchen wir mehr Luft, nicht weniger.

Christian Seebold

November 23, 2025 AT 18:16Haha, ja klar. Ich hab auch so einen Typen kennengelernt, der 12 cm Zellulose draufgeklebt hat – ohne Klebeband. Nach zwei Jahren: Schimmel im Schlafzimmer, weil die Steckdose nicht abgedichtet war. Der Typ hat gesagt: „Na und? Ist doch nur ein bisschen Feuchtigkeit.“ Jetzt wohnt er in nem Container. Ich lach mich kaputt.

Ulrike Kok

November 25, 2025 AT 02:46Ich hab letzte Woche mit meinem Handwerker gesprochen und er meinte, die Membran reicht. Ich hab ihn gefragt: Und die Trennfuge? Der hat nur gegrinst. Ich hab ihm Pro Clima Intello Plus und SIGA Fassadenband gezeigt. Er hat gesagt: „Das ist zu teuer.“ Ich hab ihm gesagt: „Dann bezahlst du später Schimmel.“ Jetzt ist er still. Luftdichtheit ist kein Luxus, das ist Überleben.

Christoph Schulz

November 26, 2025 AT 13:11Ich hab die Innendämmung gemacht. Ohne Test. Keine Membran. Nur Dämmplatten. Und? Kein Schimmel. Vielleicht liegt’s an der Luftfeuchtigkeit. Oder am Glück. Ich hab keine Ahnung. Aber ich hab’s gemacht. Und ich wohne noch.

Daniel Shulman

November 27, 2025 AT 22:48Wenn du die Trennfuge nicht dicht machst, ist alles andere Theater. Ich hab mal ein Haus gesehen, wo die Dämmung perfekt war – aber an der Nachbarwand war ein 2 mm Riss. Da hat sich nach 18 Monaten Schimmel gebildet, wie ein Pilz aus der Wand gewachsen. Der Besitzer hat gedacht, es ist Feuchtigkeit von oben. War die Luft, die durch den Riss gezogen wurde. Das ist kein Zufall. Das ist Physik. Und wenn du das nicht verstehst, dann bist du nicht nur arm – du bist gefährdet.